“The golden age of America begins right now”. Queste parole ha pronunciato, all’apertura del suo discorso d’insediamento, il neoeletto presidente Donald Trump, accolto da applausi scroscianti nella Rotunda di Capitol Hill; la stessa sala, simbolo della secolare democrazia americana, che appena quattro anni prima veniva messa a soqquadro dai suoi stessi sostenitori in rivolta.

Il ritorno del Tycoon ha segnato inevitabilmente una svolta epocale negli equilibri geopolitici globali. Il giorno stesso del roboante insediamento, il quarantasettesimo presidente degli Stati Uniti d’America ha emanato una serie di ordini esecutivi senza precedenti: dal ritiro dall’OMS all’uscita dagli accordi di Parigi, passando per la reinterpretazione del 14esimo emendamento (ius soli) e la sospensione dell’USAID. In una notte, l’assetto politico della più potente democrazia del pianeta ha cambiato repentinamente volto.

Ma la rivoluzione in politica estera, all’insegna del martellante slogan reaganiano MAGA (Make America Great Again), non si è esaurita alle prime ventiquattr’ore di presidenza. Trump ha infatti annunciato, ed in parte già messo in atto, i suoi progetti per rilanciare gli Stati Uniti.

Il primo punto, ben noto all’opinione pubblica, sono le sanzioni economiche. Le intenzioni bellicose, almeno sul piano commerciale, della nuova amministrazione americana, sono state chiare fin dal discorso d’insediamento: “Invece di tassare i nostri cittadini, applicherò tariffe e dazi agli altri Paesi per far arricchire i nostri cittadini”.

A metà febbraio 2025 si è ancora nello stato embrionale della potenziale guerra commerciale destinata a prendere piede. I primi target delle tariffe applicate da Trump sono stati Canada e Messico (25% su importazioni, ad eccezione del greggio canadese, sottoposto al 10%) e Cina (10%), ma si prospettano anche barriere nei confronti dell’Europa che, come ribadito dal leader nel vertice del WEF Davos: “tratta gli USA molto male ed è stata molto cattiva”[4]. Per quanto concerne invece le commodities, la neo-insediata amministrazione ha annunciato tariffe del 25% sulle importazioni di acciaio e alluminio.

L’intento dell’establishment repubblicano è con ogni probabilità quello di risollevare un’industria americana in sofferenza ormai da decenni, schiacciata dall’export Cinese ed Europeo, anche a costo di rallentare l’intera economia globale. Non è un caso che gli Stati Uniti, prima economia mondiale per GDP nominale, siano in netto deficit commerciale nei confronti dei loro due maggiori partner commerciali (-295,4 miliardi di dollari con la Cina [1], -235,6 miliardi di dollari con l’UE [2]).

Gli effetti dei dazi sull’economia americana si valuteranno nel lungo periodo. Ciò nondimeno, sarà interessante osservare se e come il neo-eletto presidente riuscirà a conciliare una guerra commerciale con la sua battaglia, più volte rilanciata in campagna elettorale, al caro vita e all’inflazione (che già a gennaio 2024 si attesta intorno al 3%).

Dalle sanzioni economiche, vale la pena notare in ultimo, non è stata risparmiata neppure la Corte Penale Internazionale, rea, secondo Trump, di aver ingiustamente accusato il presidente israeliano Benjamin Netanyahu di crimini di guerra e crimini contro l’umanità.

Tuttavia, se le sanzioni avranno un peso economico certamente rilevante, dal punto di vista geopolitico la posizione del nuovo inquilino della Casa Bianca preoccupa, se possibile, ancor di più. Non a caso il Tycoon, appena dopo essersi elevato ad unificatore e pacificatore nel discorso inaugurale, ha manifestato esplicitamente velleità di conquista su territori appartenenti a nazioni sovrane, quali Groenlandia (oggi parte del regno di Danimarca), il Canale di Panama e persino il Canada (cui ha proposto di divenire il cinquantunesimo stato sotto la guida di Washington). “Gli Stati Uniti torneranno a considerarsi una grande nazione, una nazione che aumenta la nostra ricchezza ed espande i nostri territori…”, queste sono state le sue parole. Come confermato in successive conferenze stampa, il neo-presidente non ha escluso l’utilizzo della forza, in nome dell’interesse e della sicurezza nazionale, per assicurarsi i territori menzionati.

Ora, perché mai la Groenlandia, il Canale di Panama ed il Canada dovrebbero rappresentare un tema di sicurezza nazionale per gli Stati Uniti? Tralasciando le influenze populiste e le dimostrazioni di forza (di cui è indubbiamente intrisa la retorica politica americana odierna), queste rivendicazioni, fattualmente improbabili da realizzare, pur manifestano il principale obbiettivo della politica americana nel prossimo quadriennio: fronteggiare la Cina sul piano commerciale.

Come esempio, si consideri il Canale di Panama, snodo chiave del commercio marittimo mondiale (secondo solo, per tonnellaggio, a quello di Suez). Trump ha espressamente criticato l’operato del governo panamense che, a suo dire, lascerebbe il canale nelle mani della Cina ed imporrebbe tariffe superiori alle navi americane. Sebbene questa informazione sia falsa, dal momento che vige dal 1977 (anno della cessione) il trattato di Torrijos-Carter, che impone condizione di neutralità ed equità per le navi transitanti nel canale, è pur vero che gli investimenti infrastrutturali cinesi nell’area si sono significativamente intensificati nell’ultimo decennio. In particolare la Cina, il cui 60% del commercio internazionale avviene via mare, è la seconda utilizzatrice del canale (22,5% del transito totale) dopo gli Stati Uniti (72,2%) ma controlla i due strategici porti nei pressi del canale, Balboa e Cristobal, tramite la Hutchinson Port Holdings di Hong Kong. Inoltre, già dal 2017 Panama ha spostato il proprio riconoscimento da Taiwan alla Repubblica Popolare Cinese, annunciando anche, pochi mesi dopo, la partecipazione alla Belt and Road Initiative promossa da Xi Jinping (primo paese latino-americano ad aderire) [6]. Alla luce di quanto detto, è probabile che l’intenzione dell’amministrazione americana sia quella di riportare saldamente Panama all’interno della propria orbita, tentando di limitare le ingerenze politiche ed economiche da parte di Pechino.

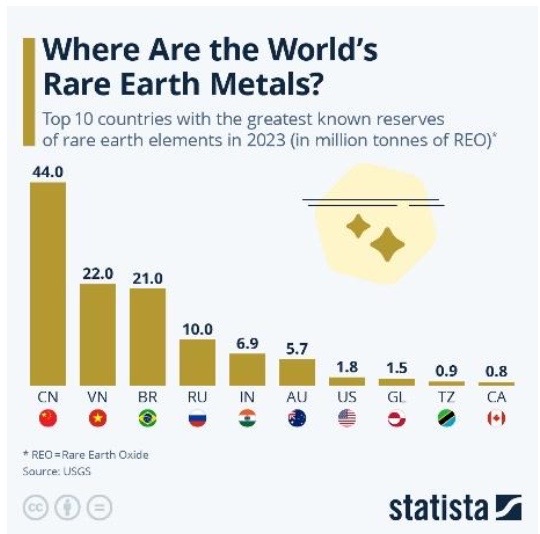

Su Canada e Groenlandia il discorso ha invece natura differente. La Groenlandia ospita sul suo territorio preziosissime risorse naturali, a partire dalle terre rare, stimate intorno a 1.5 milioni di tonnellate (per avere un’idea, sull’intero territorio statunitense ce ne sono circa 1.8 milioni) [3]. Anche il Canada, come mostrato in figura, vanta importanti riserve. Sull’isola di ghiaccio sono anche presenti ingenti giacimenti di petrolio (34,8 miliardi di barili) e di gas

naturale (1,36 trilioni di metri cubi). Le risorse rientrano a pieno titolo nella strategia economica di Trump, come dimostra lo slogan Drill baby drill, con cui ha promesso di avviare nuove trivellazioni in Alaska. Tuttavia, sulle due sopracitate nazioni probabilmente aleggia un altro, fondamentale interesse strategico: il Mar glaciale Artico. Lo scioglimento dei ghiacciai nella zona del polo nord renderà infatti possibile aprire nuove rotte marittime, in grado di collegare i porti americani, russi e cinesi a quelli europei in tempi significativamente più brevi e convenienti. Se ciò effettivamente avvenisse, nascerebbero con ogni probabilità importanti hub portuali nelle sponde settentrionali del Canada o della Groenlandia. Anche in questo caso, dunque, l’interesse americano sarebbe quello di contrastare l’espansione commerciale cinese, ulteriormente accentuata a seguito della creazione delle tre macro-rotte della Nuova Via della Seta (una delle quali, non a caso, passa proprio per l’Artico, partendo dai porti di Dalian e Vladivostok, toccando il Porto di Sabetta in Siberia e chiudendosi in quello di Rotterdam, in Europa).

In ultimo, è certamente degno di menzione il recente progetto di Trump relativo alla Striscia di Gaza. Dopo aver ottenuto, complice la mediazione dell’amministrazione Biden, un cessate il fuoco tra Israele e Hamas, Trump ha dichiarato di voler “prendere possesso a lungo termine della striscia” e trasformarla in “una riviera del Medio Oriente” tramite investimenti americani. Durante questa occupazione americana, la striscia dovrebbe essere sgomberata (clean out è il termine utilizzato) dai 2 milioni di palestinesi rimasti, che sarebbero trasferiti a tempo indeterminato nei “più benestanti” Paesi vicini, in modo che possano “vivere una vita serena lontani dalla guerra”.

Al progetto di deportazione hanno applaudito Netanyahu e i membri del governo di Tel Aviv.

La domanda fondamentale che ci si pone sulla base di quanto esaminato è ora la seguente:

Donald Trump ha davvero intenzione di dare attuazione materiale a ciò che ha detto?

In verità, ad inizio 2025, è difficile dirlo. Donald Trump ha storicamente fatto della sua imprevedibilità, d’altronde, un punto di forza delle sue politiche estere.

La risposta ad oggi più probabile è che il nuovo inquilino della Casa Bianca stia, su quasi tutti i temi trattati, alzando il tiro, di modo da spuntare una soluzione favorevole facendo leva sulla superiorità militare americana. A suggerire quest’orientamento, ad esempio, è la sospensione mensile delle tariffe commerciali su Canada e Messico in cambio di rigidi controlli su droga e immigrazione ai confini (soprattutto per quanto concerne il traffico di fentanyl, piaga dei sobborghi di molte città americane) [5]. Un altro esempio affine può essere Panama, il cui governo sta attualmente valutando la possibilità di rescindere le concessioni alla cinese Hutchinson Port al fine di venire incontro alle richieste del Tycoon e scongiurare un intervento militare americano. Ed infine la Groenlandia che, riluttante ad una proposta di acquisto territoriale, potrebbe negoziare una concessione sullo sfruttamento delle riserve minerarie a favore degli Stati Uniti (nel qual caso si configurerebbe a tutti gli effetti un’umiliazione politica ai danni dell’Unione Europea).

In tutti i casi citati si tratterebbe di vittorie parziali per gli Stati Uniti, ottenute sì senza muovere un soldato ma alzando la voce e ponendo sul tavolo minacce da sovrano, non da alleato. Appare particolarmente adeguata la frase di Daniele Moro, giornalista del Forum US-Italy, secondo cui “gli Stati Uniti di Trump non hanno alleati, solo clienti”. Quest’ottica porta con sé rilevanti conseguenze geopolitiche: privilegiare le relazioni economiche a quelle diplomatiche e ideologiche, porterebbe vantaggi e concessioni dai partner più piccoli, ma al contempo isolerebbe Washington sul piano internazionale e minerebbe la legittimità dell’ordine globale costruito dalla fine della Guerra Fredda ad oggi, e con esso, le fondamenta stesse della democrazia.